轻松辨别吃到的菜品是否为预制菜

辨别菜品是否为预制菜,核心是从包装标签、口感风味、商家信息、配送细节四个维度切入,结合直观感受和信息核查,帮助你快速判断,保障 “知情权”。以下是具体可操作的方法:

一、先看:包装与标签里的 “隐藏线索”

外卖餐食的包装和标签是最直接的判断依据,预制菜通常会留下 “标准化生产” 的痕迹,而现炒菜更偏向 “即时制作” 的特征:

查是否有 “预制菜相关标注”若餐食是独立小包装(如菜、肉分开密封),且包装上印有“预制菜肴”“调理肉制品”“加热即食”等字样,或产品类别写着“速冻调制食品”“冷藏预制菜”,基本可确定是预制菜。注意:部分合规商家会主动标注,而违规商家可能会撕掉预制菜原包装,换用普通外卖盒,此时需结合其他线索判断。 |

|

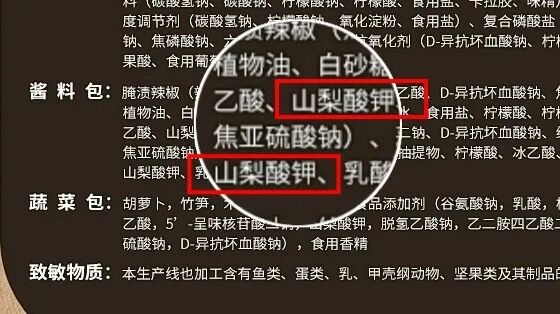

看配料表与添加剂若包装上有完整配料表(外卖中部分预包装菜品会附带),留意是否有“复配水分保持剂”“亚硝酸盐”“山梨酸钾”(虽国家禁止预制菜加防腐剂,但部分调理肉可能含合规添加剂)“呈味核苷酸二钠” 等批量生产常用的成分 —— 现炒菜配料表通常只有 “食材 + 基础调料(油盐酱醋)”,不会有复杂添加剂。 |

|

|

|

|

核对生产日期与保质期预制菜的保质期通常较长(冷藏款一般 3-7 天,冷冻款可达 1-6 个月),包装上会明确标注 “生产日期”“保质期”“储存条件(0-4℃冷藏 /(-18℃) 冷冻)”;而现炒菜若标注保质期,通常只有 “当天食用”“24 小时内食用”,且不会标注 “储存条件”。 |

|

观察包装材质与样式预制菜多采用高密封度的塑料 / 铝箔餐盒(方便批量灭菌和储存),盒身可能有 “微波加热图标”;现炒菜常用普通敞口外卖盒(带透气孔),材质更轻便,且可能有 “现炒现送”“出锅时间” 等手写 / 打印标识。 |

|

|

|

|

二、再尝:口感与风味的 “直观差异”

现炒菜和预制菜的 “食用体验” 差异明显,尤其是食材的 “鲜活度” 和 “锅气感”,是预制菜难以模仿的:

●有没有 “锅气”

现炒菜经过高温快炒,会产生独特的 “焦香感”(如炒青菜的 “镬气”、肉丝的 “焦边香”),味道层次丰富;预制菜因是 “提前制作 + 复热”,加热过程温和,几乎没有 “锅气”,味道更偏向 “统一调味”,缺乏现炒的 “烟火气”。

●食材的 “状态”

蔬菜:现炒的蔬菜(如青椒、西兰花、青菜)通常脆嫩有水分,边缘可能有轻微焦斑;预制菜的蔬菜因长时间储存和复热,会变得软烂发蔫,甚至出现 “汤汁泡软” 的情况(如预制菜里的青菜常发黄、无嚼劲)。

肉类:现炒的肉类(如鸡丁、肉片)口感紧实,有肉汁,纹理清晰;预制菜的肉类因 “锁水处理”,可能偏 “嫩但发柴”,或有 “淀粉感”(如预制牛排、猪排可能含嫩肉粉),咬开后没有新鲜肉类的 “纤维感”。

主食 / 配菜:现做的米饭颗粒分明、有嚼劲;预制菜套餐里的米饭可能偏黏、口感软烂(复热时吸水过多);预制菜里的 “油炸类”(如炸鸡腿、炸丸子),外皮会变软、不酥脆,而现炸的外皮是脆硬的。

●味道的 “统一性”

预制菜是批量调味,每一口的味道都 “均匀一致”(比如咸度、甜度完全相同);现炒菜因人工操作,味道会有轻微 “层次感”(如靠近锅底的菜偏咸,表面的菜偏淡),且可能有 “调料颗粒”(如蒜末、辣椒段的颗粒感),而预制菜的调料多已溶解在汤汁里。

三、多查:商家信息里的 “间接信号”

◆通过商家的 “公开信息” 和 “沟通反馈”,也能辅助判断是否用预制菜:看商家是否 “主动明示”

现在部分合规商家会在 “外卖店铺首页”“菜品详情页” 标注是否使用预制菜,比如:明确写 “本店部分菜品为预制菜,放心食用”;

标注 “预制菜加热方式”(如 “微波复热,中心温度≥75℃”);

反之,若商家反复强调 “现炒”“现做”“当天采购”,但菜品价格异常低(如一份 “鱼香肉丝” 仅 12 元,且包含米饭),反而可能是预制菜(现炒的食材成本 + 人工成本更高)。

◆主动询问客服 / 商家

点餐时在 “备注” 或 “客服对话” 中直接问:“这款菜是现炒还是预制菜?” 若商家回复 “现炒” 但后续口感符合预制菜特征,可保留证据(如聊天记录);若商家含糊其辞(如 “我们都是新鲜制作”“加热后更美味”),大概率是预制菜。

◆判断商家 “类型”(辅助参考,非绝对)

易用预制菜的商家:连锁快餐(如部分汉堡店、粥店)、纯外卖店(无堂食、只做配送)、主打 “低价套餐” 的店铺(如 15-20 元的 “两荤一素” 套餐);

现炒概率高的商家:有堂食的 “夫妻店”“特色菜馆”、标注 “现炒厨房”“明厨亮灶” 的店铺、主打 “地域风味” 的菜馆(如湘菜馆、川菜馆的小炒类)。

四、配送时间与餐食温度

现炒菜从出锅到送达,通常需要 30-60 分钟,且餐食温度会逐渐下降(到手时可能温热);预制菜多是 “提前复热好” 或 “商家仅需简单加热”,配送时间可能很短(15-20 分钟),且餐食温度异常均匀(比如所有菜都是 “刚热好” 的温度,没有现炒菜 “菜热饭温” 的差异)。

是否有 “复热痕迹”

部分商家会将预制菜拆封后倒入普通外卖盒,此时可能留下痕迹:比如盒底有 “凝结的油块”(预制菜复热后油脂冷却更快)、菜的边缘有 “轻微粘连”(长时间储存导致)、汤汁有 “分层”(预制菜的汤汁和食材融合度差,复热后易分离)。

预制菜质检常用的检测方法有哪些呢?

1. 微生物检测

细菌总数:评估样品中的细菌总数,常用方法包括平板计数法。

大肠菌群:指示食品的卫生情况,常用方法包括多管发酵法和酶底物法。

致病菌:如沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、李斯特菌等,通常使用培养法或PCR检测法。

2. 化学检测

农药残留:通过气相色谱-质谱联用(GC-MS)或液相色谱-质谱联用(LC-MS)进行检测。

重金属:检测如铅、汞、镉等重金属的含量,常用原子吸收光谱法或电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)。

食品添加剂:检测防腐剂、着色剂、甜味剂等的使用情况,通常采用高效液相色谱(HPLC)法。

3. 感官检测

外观:检查预制菜的颜色、形状、光泽等。

气味:评估预制菜的气味是否正常,有无异味。

口感:通过试吃评估预制菜的口感,包括味道、质地等。

4. 营养成分检测

蛋白质、脂肪、碳水化合物:常用凯氏定氮法测定蛋白质,索氏提取法测定脂肪,糖类常用液相色谱法测定。

维生素和矿物质:通过HPLC和ICP-MS等方法检测维生素和矿物质的含量。

5. 其他检测

食品包装:检查包装材料是否符合食品接触材料的安全标准。

储存条件:评估预制菜的冷链运输和储存条件,确保食品在规定的温度范围内