前言:

从小到大,我们身边或多或少都有亲朋好友患上痛风。在半夜突然急性发作时,关节犹如火山喷发般剧烈炙痛。

这样的痛苦,世间很少有动物能与人类相通。

因为自然状态下,几乎只有人类才会患上痛风。

究其原因,还真的与进化有关。

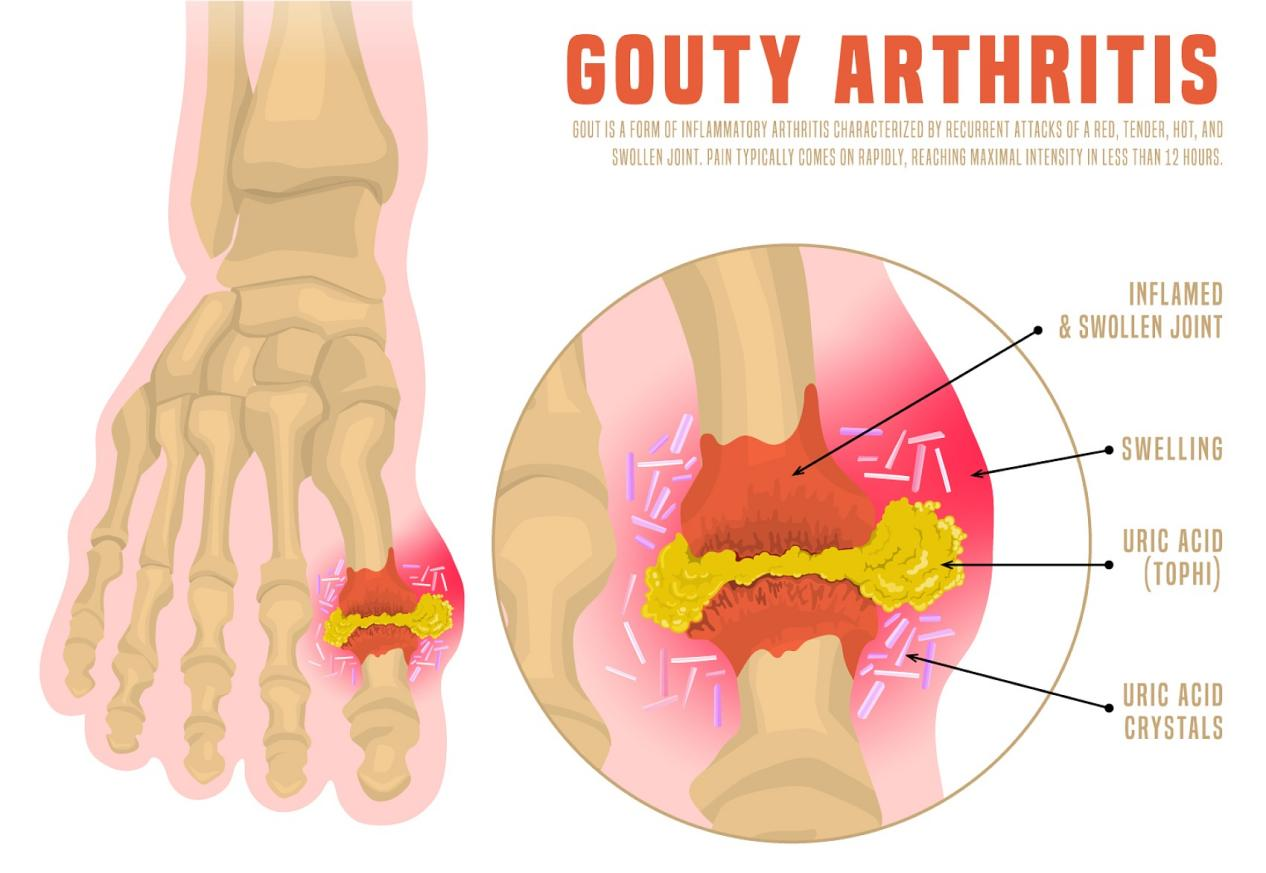

痛风(metabolic arthritis)本质上是血液中尿酸过高,在关节结晶,形成的周期性发作的刺激性关节炎。

人类之所以容易患上痛风,正是源于尿酸代谢的特殊。

尿酸(uric acid)是一种特殊的含氮物质——嘌呤(Purine)的代谢产物。

01.含氮物质的代谢,可以追溯到生命诞生之初

含氮物质的代谢,可以追溯到生命诞生之初。

在过去长达30亿年的时间,含氮物质的最终代谢产物变化不大。

生物内有多种含氮物质,主要来源于氨基酸和核酸(如DNA)。

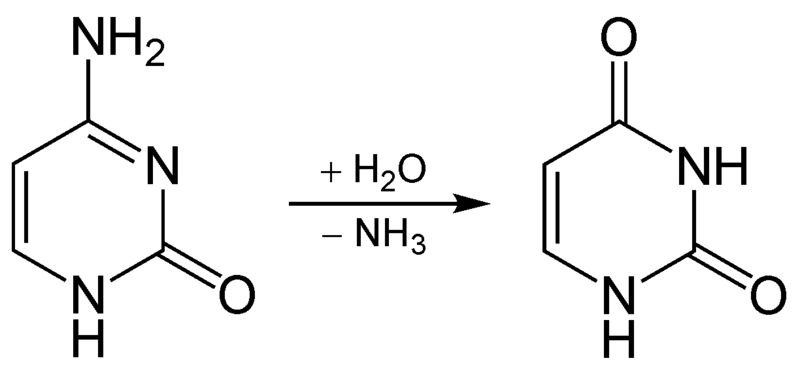

其中氨基酸的代谢是最为简单的,对于早期主要生活在水环境中的生物来说,只需要脱掉氨基,排出产生的氨气就可以了。

氨基酸脱氨过程

其他含氮物质,大多也可以经过多个步骤转化成氨气排出。

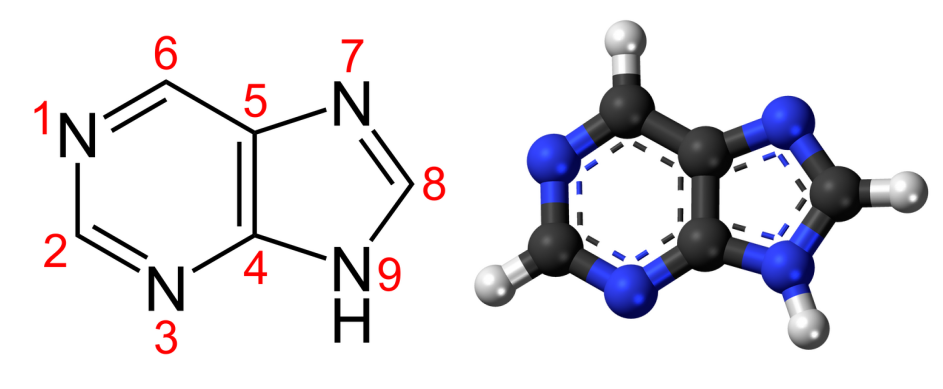

其中来自核酸的嘌呤最为特殊。

它是特殊的双环、杂环结构,含有4个氮原子。

它的化学性质比较稳定,通常处于强氧化剂、强酸、强碱条件下,结构才会发生改变。

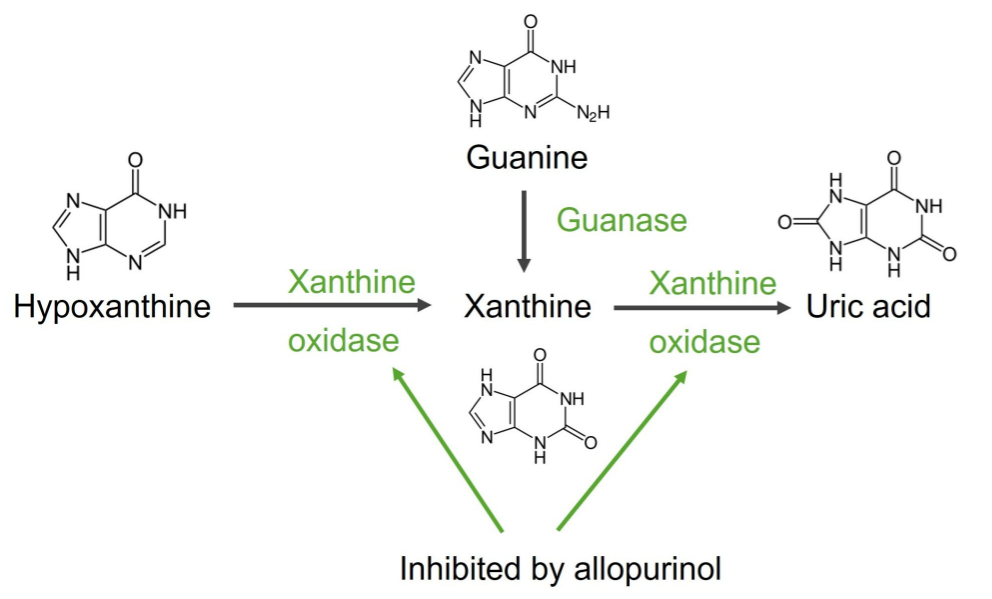

因此在生物体内,嘌呤都必须先代谢为尿酸(uric acid)。

嘌呤(Purine)到尿酸(uric acid)的生化过程

对于早期生物来说,高尿酸带来的尿酸结晶不仅会导致胞体损伤,还可能干扰核苷酸代谢平衡。再加上其它各种各样的演化压力,最终早期生物多次独立起源发展出了尿酸酶(uricase),从而有了进一步代谢尿酸的能力。

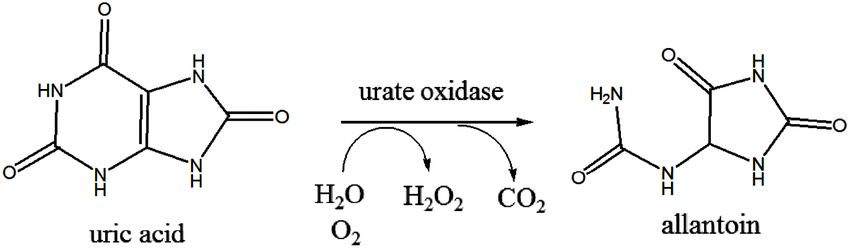

尿酸酶催化下,尿酸代谢为尿囊素

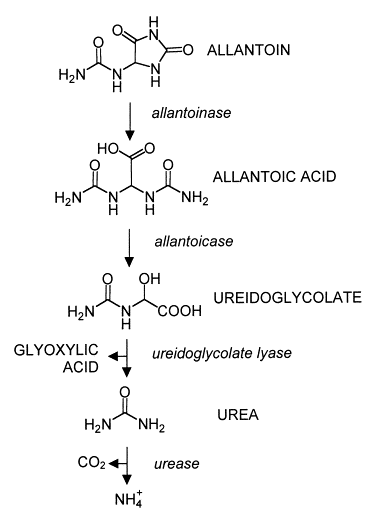

尿酸被代谢为尿囊素(allantoin)后,易溶于水,不仅容易直接排出体外,也可以进一步代谢成尿素或氨气排出体外[1]。

尿囊素代谢为尿素/氨的过程

4亿年前,当我们的祖先还是早期鱼类时,便是这样的代谢方式:

几乎身体内的所有含氮物质,都可以转化成氨气,主要通过鳃排出体外。

除此之外,早期的多细胞动物进化出了肾管/肾脏为中心的泌尿系统,来调节体内离子平衡。

02.登陆转折:代谢系统的适应性变革

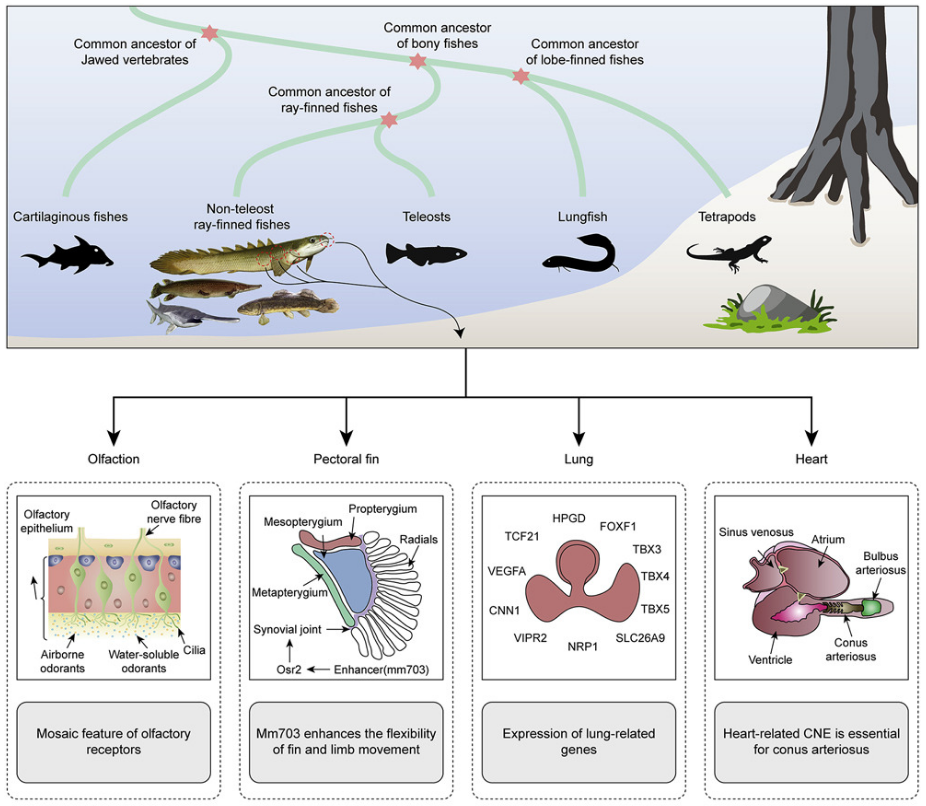

然而,随着3.6亿年,肉鳍鱼登陆,一切都发生了变化。

早期硬骨鱼发展出了一个特殊的气囊,里面拥有毛细血管,可以交换氧气。因此同时具有辅助呼吸和调节浮力,提供升降作用的能力。

肉鳍鱼这一支登上陆地后,把早期的气囊演化成了后来的肺[2]。而留在水里的硬骨鱼发展出辐鳍鱼以后,最终把气囊演化成了特化的鱼鳔,专一提供浮力的调节。

随着肉鳍鱼发展成四足动物,鳃彻底消失,动物无法再通过鳃代谢氨气。

氨气的高毒性,迫使动物不得不通过其它方式代谢含氮废物。

早期动物进化出来的肝脏、肾脏,在此时发挥了关键作用。

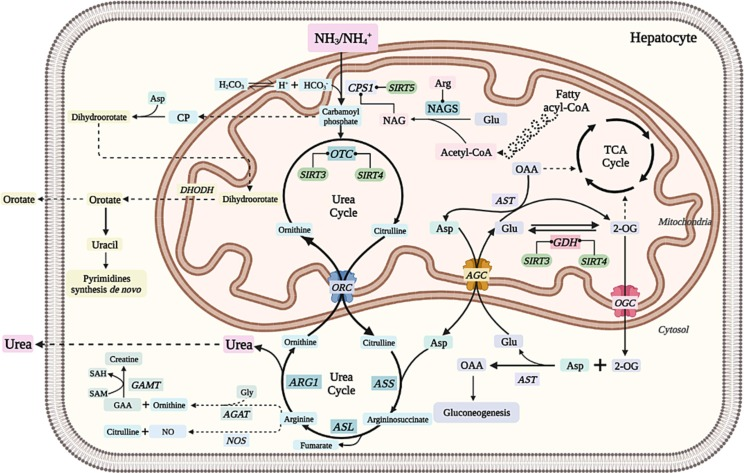

经过不断地淘汰迭代,动物演化出了尿素循环(urea cycle),把氨气代谢为尿素。

从氨气(左上)到尿素(左下),会经历一个复杂的代谢循环过程

尿素溶于水,可以通过泌尿系统排出体外。

而嘌呤代谢的过程中,产生氨气之前,本身就会产生尿囊素、尿素等溶于水的物质,因此无需再经过尿素循环。

所以,四足动物虽然逐渐脱离了水环境,但含氮废物的代谢和排泄方式决定了,它们需要依赖大量的饮水。

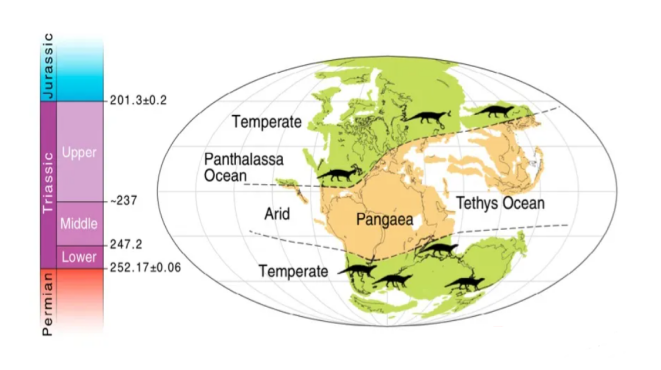

随着繁殖过程彻底脱离水环境的羊膜动物出现,3.2亿年前,它们的后裔出现了两个方向的演化:

♦ 合弓纲:先发展出类哺乳动物,后发展出现代哺乳动物。

♦ 蜥形纲:现今的爬行类、鸟类,以及古生物学史上的恐龙,都源于此类。

合弓纲适应较为湿润环境,氨基酸和嘌呤最终都代谢为尿素,通过摄入足够多的水来排出体外。

绝大多数蜥形纲不仅直接排除尿酸,甚至还把尿素也转化成了尿酸,并最终以晶体形式排出体外,节约水适应干旱环境。

03.物种博弈:代谢差异与 “龙兽争霸” 兴衰

这样的代谢差异,以及地球气候的交替变化,直接决定了【龙兽争霸】的王朝兴衰。

2.98亿年前,随着石炭纪因雨林崩溃事件而结束,二叠纪开启。

高度依赖水环境的两栖动物遭到重创,但此时气候依旧较为湿润,给合弓纲的大繁荣创造了条件[3]。

2019年1月,利胖登上了科学杂志的封面的早期合弓纲动物

2.51亿年前,发生了五次大灭绝事件中最严重的二叠纪末期大灭绝事件,合弓纲和早期植被(蕨类)都遭到重创。

随着三叠纪开启,因为植被的缺少,整个地球都表现出干燥、炎热、低氧的状态,甚至赤道附近一度缺少生命踪迹,被称为“死亡带”[4]。

干燥、炎热的环境让我们的兽类祖先在排泄上的更高需求量,成为了致命的缺点,从而导致了物种的大衰退。

大多数蜥形纲,则因为排泄尿酸晶体需水量很少,从而在干燥的三叠纪,得到了繁荣发展。

虽然到侏罗纪以后,气候再次湿润了起来,恐龙王朝已经取得了主宰地位。

时间来到6600万年前,一颗小行星结束了白垩纪,也结束了经历近2亿年前的恐龙王朝。

恐龙灭绝后,兽族才再次崛起。

完全胎生的真兽起源于1.6亿年前,以中华侏罗兽为代表。

哺乳动物祖先从卵生演化为胎生,其实也和尿素代谢方式有关。

合弓纲动物的卵在孵化的过程中,尿素浓度也会随着胚胎生长发育的过程,不断代谢积累。

达到一定的浓度,这些幼崽就只剩下了两个选择:

要么留在蛋中的被尿素毒死,要么破壳而出,作为“早产儿”迎接恶劣的环境。

经过长期的演化,最终发展出了胎生的方式,来提升后代的存活率。

从3.6亿年前的早期四足动物开始,一直到哺乳动物崛起,这一支的嘌呤代谢都以尿素为主,可以说相当的保守。

04.人类基因突变:尿酸酶基因的失活

早期灵长类同样如此。

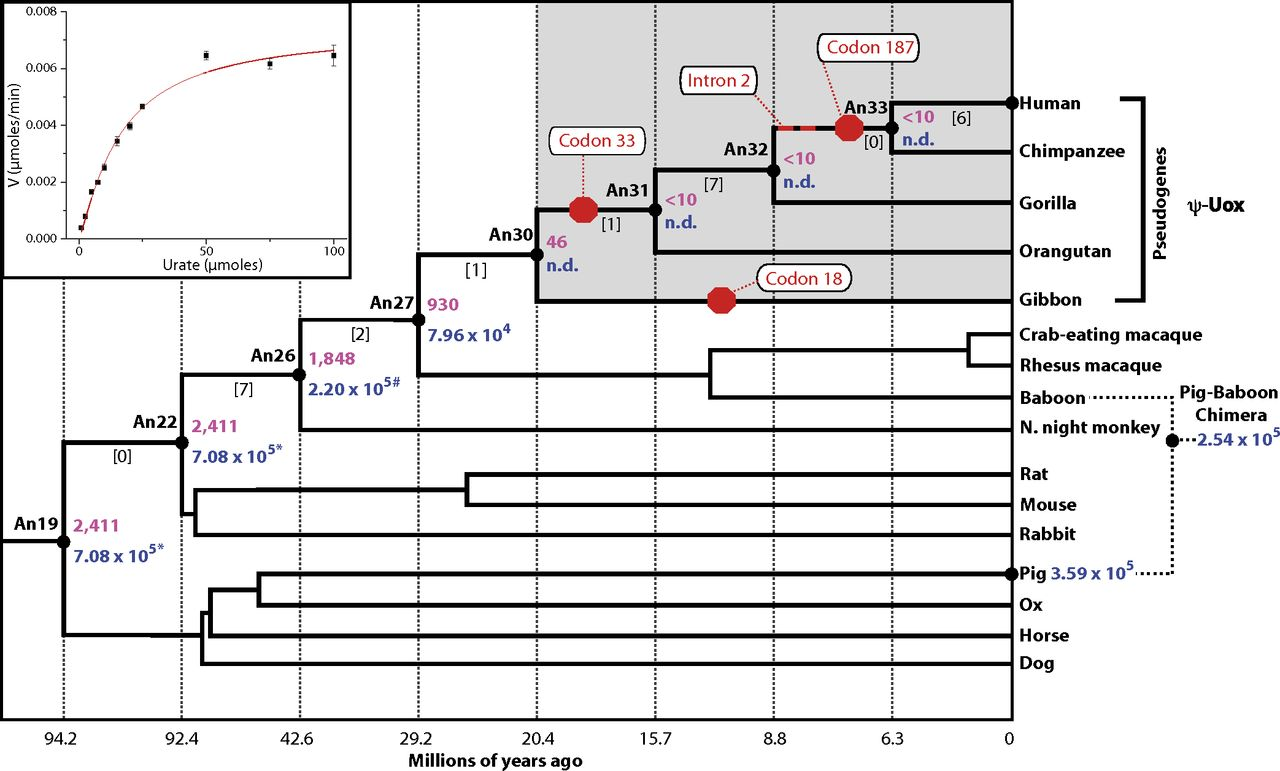

然而2000万年前左右开始的基因突变,却改变了早期类人猿的嘌呤代谢方式。

我们祖先的尿酸酶(uricase)基因发生了多个点突变(已鉴定3种)和插入/缺失事件,使其成为伪基因,失去了编码蛋白质的功能[5] [6]。

人类祖先与食肉目(共属北方真兽高目)分野后,尿酸酶逐渐减弱,直到最终消失(灰色部分,类人猿几次关键突变)

由于这一时期的类人猿生活在果实丰富、低盐的环境中,高尿酸血症可能带来糖脂转化、抗氧化的存活优势[7]。

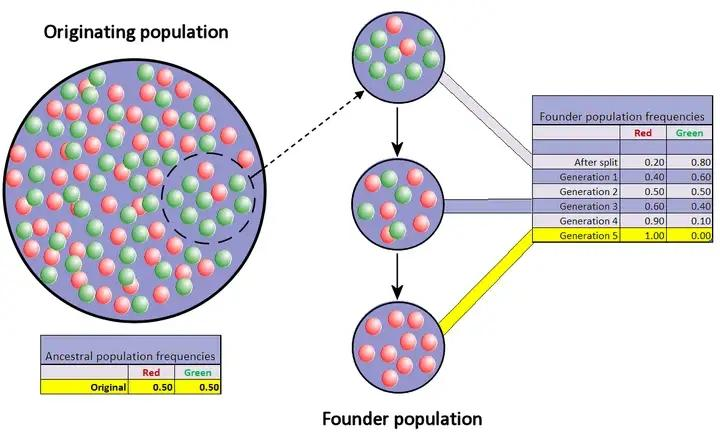

或者由于奠基者效应等遗传效应,都使得后来的类人猿没有尿酸酶。

遗传漂变与奠基者效应

虽然类人猿的血尿酸(3~4 mg/dL)比其它哺乳动物更高(1~2mg/dL),但由于早期类人猿嘌呤摄入少,血液中尿酸含量并没有超出健康范围,所以野生非人猿类几乎不见痛风病例。

然而随着人类这一支逐渐崛起后,饮食发生了截然不同的变化。

使得几乎只有人类才会痛风。

狩猎能力提升,高蛋白、高嘌呤的摄入,是人类演化的关键,但也带来了痛风的后果。

至少从智人开始,就可能已经有了痛风。

但由于脚趾、手指等关节化石往往不完整,发现典型痛风并不容易。

♦ 随着古典文明的出现,贵族出现典型的高嘌呤饮食,4000~5000年前的古文明出现了痛风症状[8]。

♦ 到了现代,随着各个地区发达程度的不同,嘌呤摄入的大量过剩,人类痛风率已经从极低概率发展到了1%~6%[9]。

健康成人血尿酸浓度男性范围为3.5~7.2mg/dL,女性为2.6~6.0mg/dL[10]。

也就是说,即便对于健康男女来说,血尿酸浓度都已经是其它类人猿的2倍左右,更是比其它哺乳动物高3倍左右。男性更容易发生痛风,且越来越具有年轻化特征。

♦ 6.8mg/dL是尿酸的溶解阈,超过这个浓度则开始结晶,一定概率逐渐出现轻度到重度痛风[11]。

♦ 长期超过10 mg/dL则高概率(30%)出现重度/慢性痛风,发生长期结节性组织破坏[12] [13]。

♦ 达到10~15 mg/dL范围,已可能出现急性肾衰,可直接威胁生命[14]。

♦ >12 mg/dL通常作为「可能的危急/需要特别关注」的临界值[15]。

说明:高尿酸≠痛风,但高尿酸会显著增加痛风几率。

也就是说,痛风病人的血尿酸浓度可以达到大多其它哺乳动物的3~10倍[16]。

而对于我们熟悉的猫狗来说,这个倍数则可以达到数十倍以上。

猫狗和我们有着9000万年的亲缘差距,它们的尿酸酶不仅具有功能,而且活性没有怎么衰退,它们身体内的血尿酸浓度可以低至0.1mg/dL左右[17] [18]。

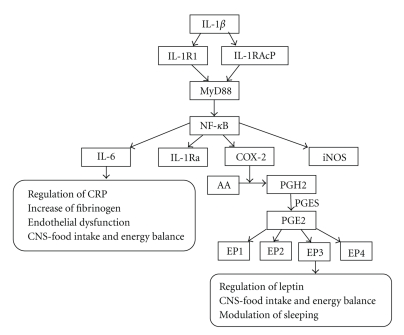

相关靶标推荐:

| 货号 | 产品名称 |

| RE10131 | PGE2 ELISA Kit |

| RE1074H | Human IL-1β ELISA Kit |

| RE1074M | Mouse IL-1β ELISA Kit |

| RE1074MF | MF-Mouse IL-1β ELISA Kit |

| RE1074MG | Mouse High Sensitivity IL-1β ELISA Kit |

| RE1074R | Rat IL-1β ELISA Kit |

| RE3186HF | MF-Human IL-6 ELISA Kit |

| RE3186H | Human IL-6 ELISA Kit |

| RE3186HG | Human High Sensitivity IL-6 ELISA Kit |

| RE1060H | Human TNF-α ELISA Kit |

| RE1060HF | MF-Human TNF-α ELISA Kit |

| RE1060M | Mouse TNF-α ELISA Kit |

| RE1060MF | MF-Mouse TNF-α ELISA Kit |

| RE1060R | Rat TNF-α ELISA Kit |