性激素六项

1. 检测性激素分泌情况的主要目的

检测性激素水平是评估内分泌系统功能的重要手段,核心目的包括以下五方面:

- 评估生殖健康

:排查不孕不育、月经紊乱(如闭经、异常出血)等问题,直接反映卵巢、睾丸等生殖腺功能。 - 诊断内分泌疾病

:辅助诊断多囊卵巢综合征(PCOS)、卵巢早衰、更年期综合征、垂体瘤等疾病,这些疾病常伴随性激素水平的异常波动。 - 监测治疗效果

:例如激素替代疗法(如更年期补充雌激素)、试管婴儿促排卵过程中,需通过性激素水平动态调整用药方案。 - 发现异常发育

:识别性早熟(儿童期性激素过早升高)、青春期延迟(性激素水平低于同龄人)等发育异常问题。 - 排查疾病风险

:某些疾病(如卵巢癌、睾丸肿瘤)可能导致性激素异常分泌,检测可作为早期筛查的参考指标。

简言之,性激素检测是判断生育能力、识别内分泌紊乱及潜在疾病的关键工具。

二、为什么客户询问的雌激素或者雄激素无法用ELISA检测?雄激素或者雌激素应检测哪些指标呢?

雄激素(如睾酮、双氢睾酮DHT、雄烯二酮)和雌激素(如雌二醇E2、雌酮E1、雌三醇E3)均为一类激素的统称,而非单一物质。而ELISA(酶联免疫吸附试验)试剂盒是针对特定分子结构设计的检测方法,只能精准定量某一种具体物质(如IL-6、TNF-α等细胞因子)。因此,不存在“雄激素ELISA试剂盒”或“雌激素ELISA试剂盒”的说法。

临床检测性激素时,通常通过“性激素六项”覆盖核心指标,具体包括:

- 雌二醇(E2)

:最主要的雌激素,直接反映卵巢功能(临床提及“雌激素”通常指E2)。 - 孕酮(Pg)

:评估黄体功能(如排卵后黄体是否正常分泌孕酮)。 - 睾酮(Testo)

:评估雄激素水平(过高可能与PCOS、多毛症相关)。 - 促卵泡激素(FSH)

:反映卵巢储备功能(FSH升高提示卵巢功能减退)。 - 促黄体生成素(LH)

:评估排卵情况(LH峰值是排卵的关键信号)。 - 催乳素(PRL)

:影响月经周期和排卵(PRL过高可抑制排卵,导致闭经)。

因此,若需检测性激素,建议选择“性激素六项”的ELISA试剂盒,通过综合分析各项指标结果,全面评估内分泌状态。

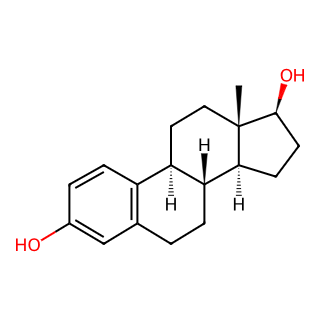

雌二醇线性结构图[1]

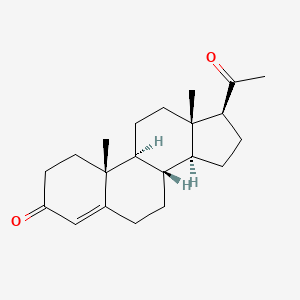

孕酮线性结构图[2]

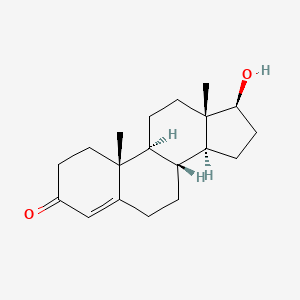

睾酮线性结构图[3]

三、检测雌二醇(E2)的核心意义

雌二醇(E2)是体内活性最强的雌激素,其水平变化对生殖、代谢及整体健康具有关键影响,具体应用场景包括:

(一)女性健康相关

- 评估卵巢功能

:E2降低可能提示卵巢早衰、储备功能下降;升高可见于多囊卵巢综合征(PCOS)或卵巢颗粒细胞瘤。 - 诊断月经紊乱

:闭经、异常子宫出血等疾病中,E2水平可辅助判断病因(如低E2可能为低促性腺激素性闭经,高E2可能为排卵障碍)。 - 判断更年期

:围绝经期女性E2水平逐渐下降,伴随FSH升高,可作为更年期诊断的参考依据。 - 筛查妇科肿瘤

:卵巢颗粒细胞瘤会异常分泌E2,导致E2水平显著升高,可用于辅助诊断和疗效监测。

(二)男性健康相关

- 排查性功能障碍

:男性体内E2与睾酮(Testo)需保持平衡,E2过低可能降低性欲;过高则可能与睾丸功能减退相关。 - 诊断男性乳腺发育

:E2/Testo比值失衡(E2相对升高)可刺激乳腺组织增生,出现男性乳房发育。 - 发现肿瘤

:睾丸或肾上腺肿瘤可能异常分泌雌激素,导致E2水平异常升高。

(三)其他应用

- 辅助生殖

:试管婴儿促排卵治疗中,监测E2水平可评估卵泡发育情况,指导取卵时机。 - 儿童性早熟诊断

:女童8岁前、男童9岁前出现第二性征,若E2(女)或睾酮(男)水平升高,提示性早熟可能。 - 指导激素替代治疗

:更年期或卵巢切除术后女性补充雌激素时,需监测E2水平以避免过量(增加血栓、乳腺癌风险)。

总结:性激素检测是内分泌疾病诊断、生殖健康管理的重要工具,其中“性激素六项”通过覆盖核心指标(如E2、睾酮、FSH等),可全面评估性激素分泌状态;而雌二醇(E2)作为最关键的雌激素,对女性生殖、代谢及男性激素平衡均有不可替代的监测价值。

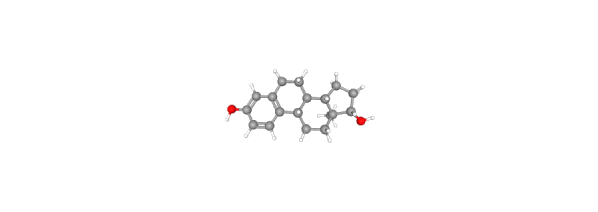

雌二醇3D结构图[4]

参考文献

[1] ChemSpider. (n.d.). Chemical structure 5554. Retrieved from https://www.chemspider.com/Chemical-Structure.5554

[2] National Center for Biotechnology Information. (n.d.). PubChem Compound Summary for CID 5994. Retrieved from https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/5994

[3] National Center for Biotechnology Information. (n.d.). PubChem Compound Summary for CID 6013. Retrieved from https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/6013

[4] National Center for Biotechnology Information. (n.d.). PubChem Compound Summary for CID 5757. Retrieved from https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/5757